Accueil > Textes > Analyses > Climat jaune et changement de gilet.

Climat jaune et changement de gilet.

dimanche 2 décembre 2018

Une analyse de la situation actuelle et notre rapport au monde..(et sa fin proche)

Article de Zadibao de décembre

https://zadibao.net/2018/11/30/climat-jaune-et-changement-de-gilet/

Climat jaune et changement de gilet

Le 17 novembre est-il destiné à retentir comme une date aussi saisissante que politiquement paradoxale ? Depuis 2012, nous chérissons dans ce bocage le samedi 17 novembre comme celui des 40.000 personnes de la manifestation de réoccupation qui a renversé l’opération César. Mais ce fut aussi une journée symbolique de l’autre côté du spectre politique avec le surgissement massif à Paris de la manif pour tous, premier grand mouvement de cette décennie à être soutenu visiblement par une droite dure et à tenir un temps les rues. Le 17 novembre de cette année, jamais autant d’habitants de ce pays ne s’étaient décidés aussi brusquement à bloquer en tellement de points et avec une telle efficacité les flux économiques partout autour de chez eux. Cela fait à présent trois semaines que le phénomène des gilets jaunes a retourné l’ensemble du champ politique et l’idée même que l’on se faisait, dans les dernières décennies, d’un mouvement social « à la française ». Quel que soit l’essoufflement possible des blocages, la confusion persistante des perspectives ou l’ampleur de leur récupération par des forces adverses, le 17 novembre et les jours qui ont suivi ont été un coup de tonnerre pour quiconque se préoccupe sincèrement de ce à quoi pourrait ressembler les débuts d’un soulèvement populaire ici et maintenant. Le conflit qui s’est ouvert a contraint ceux d’entre nous qui le rejoignaient à accepter de perdre un temps leurs repères, ainsi qu’à se requestionner profondément sur les enjeux de la phase contemporaine d’aggravation de la domination sociale au nom de l’évidence du désastre écologique.

« Alors, vous allez soutenir des gens qui luttent pour le droit à la bagnole, maintenant ? »

La mine perplexe de notre voisin lorsque nous sommes allés lui demander du lait à la traite pour la marmite de chocolat chaud du lendemain sur les ronds-points, tout comme les divers échanges que nous avons eus depuis trois semaines à la zad, avec d’autres habitants, camarades paysans et comités de soutiens en visite, nous ont poussés à revenir sur les raisons d’une rencontre. Il n’y a sans doute pas d’évidence à ce que les habitants d’un territoire rescapé de l’extension des infrastructures de déplacements dévoreuses de pétrole et marqué par un refus des formes dominantes de production comme de consommation aillent se mêler à des foules d’individus qui revendiquent apparemment la « liberté » de pouvoir continuer à rouler et consommer comme avant. Et ce alors qu’on demande à ces derniers de faire un effort de « transition écologique ». C’est encore moins évident quand cet élan aux contours flous reçoit les soutiens bien visibles de ce qui se fait de plus nauséabond dans la classe politique. Mais nous avons sans doute tendance à vouloir privilégier la curiosité quand souffle un tel vent de révolte et de passage à l’acte, plutôt que de rester dans notre zone de confort en ressassant par avance l’ensemble des distances possibles. D’autant qu’après avoir perçu de l’intérieur le grand écart constant entre ce que nous vivions réellement et ce que nous devenions dans le langage médiatique, on doit bien admettre qu’il est difficile de prétendre savoir quoi que ce soit sur un mouvement sans le rencontrer vraiment. Les gilets jaunes s’avéreraient peut-être dans le fond autant des beaufs individualistes que nous étions des hippies primitivistes ultra-violents. Et puis nous avions été invités avec enthousiasme à ce premier blocage par des camarades syndicalistes iconoclastes du bassin industriel de Saint-Nazaire, rencontrés ces dernières années entre les piquets à la raffinerie de Donges, les manifs nantaises ou la zad. Il faut bien dire quand même que nous étions plutôt timides du gilet et loin de nous sentir appartenir d’emblée à la grande fraternité fluorescente lorsque nous avons rejoint par une aube gelée un rond-point à la périphérie de Pont-Château. Quelques dizaines de personnes y font face à un impressionnant complexe commercial, habituel centre de gravité des déplacements du samedi à des kilomètres à la ronde.

« Je crois bien que j’ai perdu les clés du camion. »

En ce samedi 17 décembre, les premiers arrivés cherchent les gestes du blocage. Cela commence par la traversée incessante et désordonnée d’un passage piéton dans un sens puis dans l’autre à quelques dizaines et autant de blagues à la minute. Et plus encore quand un gendarme vient décréter qu’« au bout de huit passages, il y a entrave à la circulation ». Une heure après, il y a de toute façon 500 gilets jaunes sur les deux ronds-points et plus rien ne circule. La majorité semble se mettre en travers d’une route pour la première fois et personne n’a l’air de se sentir plus responsable que les autres de donner de quelconques directives. Ce qui nous emporte avec joie à ce moment-là, c’est l’inventivité et l’insolence spontanée d’un mouvement qui éclot sans avoir encore de barrières établies ou de code autre que vestimentaire.

La semaine suivante, on décide de revenir avec des petits-déj’, des tables et des bancs, du son, et de rejoindre les groupes arrêtant les camions qui seraient allés à Airbus ou vers les montagnes de containers du port. On est à Saint-Nazaire, en semaine, et on sent rejaillir sur les carrefours l’histoire ouvrière de la ville autant que son étiolement : il y a là de vieux retraités nostalgiques de l’âge d’or des docks, des chômeurs à temps plein, des précaires des boîtes locales. Du côté de ceux qui demeurent salariés, différentes formes de grèves sauvages s’inventent au jour le jour. Certains se déclarent indisponibles pour une semaine auprès de leur boîte d’intérim, des livreurs appellent leur patron quotidiennement pour dire qu’ils se sont encore fait bloquer et restent là le reste de la journée. Un routier parmi d’autres fait semblant d’avoir perdu ses clefs alors qu’il est en plein au milieu du rond-point et force une dizaine de flics postés là à venir essayer de pousser l’arrière de son poids lourd. Une vision tactique s’énonce rapidement : « La semaine on bloque l’économie, le week-end la consommation. » Un relais s’organise en fonction des heures d’embauche des uns et des autres, de 5 heures du mat’ à 20 heures. Ce qui dit quelque chose de la détermination collective au vu de l’arrivée du froid et de la pluie. Un ancien déclare que c’est aux retraités d’assurer la continuité sur les points de blocage. Des motos et scooters colportent les informations d’un rond-point à l’autre. Des utilitaires ramènent des tas de palettes et de pneus, des kebabs donnés par le snack d’à côté ou un sac d’huîtres. Dix types décident d’aller poser une barricade pour bloquer le supermarché le plus proche. Tandis que l’employée de la station-service explique en souriant aux uns comment faire gaffe aux conduites de gaz, les autres vont demander du petit bois à la fleuriste pour allumer le feu. Personne ne se soucie plus de l’huissier payé par le gérant du Leclerc pour menacer d’amendes et d’intervention si l’on ne s’en tient pas à un barrage filtrant. Il est difficile de se rendre compte de tout ce qui se passe, y compris en scrutant les réseaux sociaux et les médias locaux. On découvre ainsi sur le tard qu’à quelques kilomètres de la zad, la centrale d’achat Leclerc, qui livre 50 supermarchés, est immobilisée depuis plusieurs jours. La multitude des points d’actions partout dans la région et l’incertitude du gouvernement sur les moyens d’y répondre est telle qu’en semaine certains se chargent parfois d’un rond-point à deux. Tandis qu’un groupe de meufs tient à dix l’accès de l’immense pont à haubans qui surplombe la ville. Quelques jours après, l’ancienne sous-préfecture vide de Saint-Nazaire est occupée en pleine manifestation. Elle est renommée « maison du peuple » et transformée en espace d’organisation sans qu’aucune expulsion ne survienne dans les jours qui suivent. On a beau défendre la possibilité d’actions minoritaires mais justes, on ne peut que constater que les sondages qui tournent en boucle sur le soutien ultra-majoritaire au mouvement participent fortement à donner de l’aplomb. Et dans les premiers jours, on a parfois l’impression troublante que tout le monde est content, ceux qui bloquent, une bonne partie de ceux qui sont bloqués, et même parfois les gendarmes avec qui ça se tend pourtant forcément à un moment.

Au niveau national, dès le samedi 17 novembre, force est de constater que les gilets jaunes sont sans doute le premier mouvement non sectoriel de cette ampleur qui prend de manière unanime le blocage de l’économie comme point de départ, axe central, et qui s’en donne les moyens plutôt que de repartir de la grève ou des manifestations. Ce qui ressort des 2000 opérations de blocage initiales et de celles qui vont suivre est impressionnant de diversité et d’offensivité : barrages filtrants, obstructions complètes, refus des parcours imposés par l’État qui débouchent sur des cortèges sauvages, péages gratuits ou sabotés, occupations, opérations escargots et affrontements avec les forces de l’ordre. Les plaintes des chefs d’entreprises, des gérants de supermarchés et les premiers bilans chiffrés suffisent à donner une idée de l’efficacité de l’ensemble. Et l’on ne peut qu’apprécier l’impact symbolique et économique exponentiel d’une journée de barricades en feu sur l’une des avenues les plus touristiques au monde et du pillage de ses magasins de luxe sous l’œil surexcité des caméras des quatre coins de la planète. L’État ne peut se permettre longtemps de voir les chiffres d’affaires des commerces chuter de 20 à 50 %, ni de laisser les hôtels parisiens perdre du jour au lendemain 10 millions d’euros avec l’annulation de 20 à 25.000 nuitées.

Mais face à la tournure que prennent les événements et à ce qui se trouve vite présenté comme une jacquerie, c’est sans doute ceux qui sont aux manettes du gouvernement qui sont les plus déroutés. Il faut dire que ce qui se déroule sur les écrans de leur QG échappe à tous les canaux de contrôle habituels et à toute feuille de route préétablie. Cette fois, Macron ne peut plus réduire les foules qui réclament sa démission à une agitation d’extrême-gauche, et tente alors de les assigner à l’extrême-droite, mais c’est bien ce qu’il aimait à se représenter comme « son peuple », pêle-mêle, qui est dans la rue. Et la teneur des revendications, d’abord ciblées sur une taxe spécifique, s’avère de plus en plus englobantes et inassimilables au fur et à mesure que les jours passent. Castaner se lamente dès le dimanche matin de n’avoir « trouvé personne avec qui discuter, négocier » du côté des gilets. Le gouvernement s’acharne tout le reste de la semaine pour y parvenir et renvoie finalement au ministre de l’Écologie des interlocuteurs dont la fiabilité est jugée douteuse et qui, de fait, à peine sortis de son bureau, appelleront à retourner bloquer les Champs-Élysées le samedi suivant...

« C’est une situation relativement complexe, on est sur une évolution permanente des barrages, qui ne sont pas forcément signalés, qui disparaissent et réapparaissent selon les heures », déclare Castaner au troisième jour. Les actions et rendez-vous ont en effet l’air de pouvoir être lancés par n’importe quels individus ou groupes de potes et la quasi-totalité des mobilisations ne sont pas déclarées. Quand le gouvernement essaie de faire croire à une manifestation sollicitée et autorisée au Champ de Mars, tout le monde s’en fout et se rend quand même au rendez-vous interdit sur la place de la Concorde. Pour aggraver le tout, contrairement aux autres ovnis politiques qu’ont été les Indignés ailleurs en Europe ou Nuit debout par ici, le critère de nécessaire « non-violence » – avec ce qu’il peut impliquer d’inhibition de toute tentative d’action un peu dynamique – n’est quasiment jamais mis en avant comme un caractère intrinsèque du mouvement. On en entend à peine causer sur les points de blocages, même après la tentative de résumer la portée de la première journée d’action à sa dangerosité avec le décès d’une bloqueuse écrasée et la répétition en boucle du nombre de blessés. Et une semaine plus tard, pendant l’apéro barbecue devant le centre commercial de nouveau fermé de Pont-Château, presque personne ne semblait se plaindre pour l’image du mouvement à l’annonce des affrontements sur les Champs-Élysées. À ceci on doit ajouter que le rejet des taxes et le brouillard politique dans lequel ont émergé les gilets jaunes leur ont offert une empathie assez inédite d’une partie des forces de l’ordre qui, aussi interrogeable soit-elle par ailleurs, représente forcément un risque majeur pour le gouvernement en de telles circonstances. L’affirmation pavlovienne de Castaner selon laquelle « il y eu autant de blessés chez les forces de l’ordre en trois jours qu’en trois mois d’expulsions sur la zad » vise sans doute à leur faire bien comprendre que les gilets jaunes ne sont en fait pas leurs amis. Tout comme il rappelle aux gilets jaunes, en les accusant par ailleurs d’être manipulés par l’extrême-droite, que les jeunes des banlieues ne peuvent certainement pas non plus être leurs amis : « J’ai eu des inquiétudes particulières samedi soir où j’ai vu, sur certains sites, l’alcool qui avait coulé à flot dans la journée, des jeunes des quartiers qui venaient rejoindre les manifestations avec bien évidemment des intentions très différentes de ceux qui voulaient faire entendre une colère. »

L’évolution des logiques de répression des derniers mouvements sociaux peut parfois laisser le sentiment pesant d’une fermeture progressive du répertoire d’actions collectives envisageables, systématiquement asphyxiées par des interventions brutales des forces de l’ordre. Une partie du caractère jubilatoire des gilets jaunes tient au sens des possibles qui s’ouvre malgré tout à chaque fois que ressurgit un mouvement large, débordant, créateur d’une situation nouvelle pour le pouvoir et dans lequel ceux qui le rejoignent croient suffisamment. Cette histoire nous redira peut-être la rapidité avec laquelle une telle ébauche de soulèvement peut se tasser, mais nous rappellera d’abord de manière salvatrice la rapidité avec laquelle elle peut se déclencher.

« Là, on est à sec. »

« Ici tu vois c’est pas politique, c’est juste qu’on est tous fâchés. Attention hein, fâchés, mais pas fachos ! En fait on est des talents fâchés ! »

(Un bloqueur à l’apéro un soir d’embouteillage à la sortie d’une quatre-voies.)

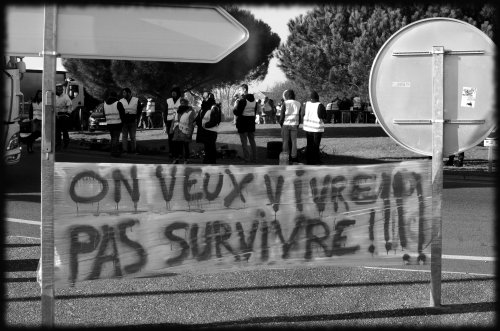

En partant se balader sur le grand pont vide de voitures depuis le rond-point de Méhan le lundi matin, on croise au détour des piquets trois banderoles dégoulinantes. Elles esquissent à leur manière une sorte de programme politique minimal dans lequel ceux qui passent leurs journées là ont l’air de se retrouver : « Faire payer les riches », « On veut vivre et pas survivre ! », « On est la base et on t’emmerde ! »

La montée brutale de colère générale naît du fait de ne brusquement plus pouvoir payer ce dont tout le monde a besoin, et de n’avoir pourtant pas d’autre issue envisageable que de continuer à payer. Il y a une justesse incontestable de la réaction face à cette contradiction-là. À partir de là, on peut trouver chez les gilets jaunes des horizons de toutes sortes : celui d’un consumérisme égoïste sans doute, d’un libéralisme anti-taxe bas du front ou d’un repli nationaliste. Dans le bassin nazairien, on a aussi beaucoup entendu qu’il n’était « pas question de racisme ici » et que ce n’était pas aux pauvres quels qu’ils soient de payer pour la pseudo-transition écologique, mais à ceux qui profitent confortablement du désastre. Aussi bien, le rejet plus ou moins circonstanciel de l’État nourrit toujours, dans le quotidien bouleversé des blocages, un imaginaire d’auto-organisation et de partage. Tout comme la rage face à l’étouffement économique renvoie aussi au désir d’une vie qui ne soit pas régie par le pouvoir d’achat.

Ce qui nous a donc surtout sauté aux yeux, c’est que l’élan de contestation auquel nous nous mêlions contenait une part majeure d’indétermination. On ne va pas nier notre propre trouble récurrent à ne pas retrouver une partie des repères qui codent tant bien que mal un certain patrimoine politique aussi rassurant que sclérosant. Mais avec la décomposition de la gauche syndicale et politique, et le bouleversement accéléré des réalités sociales, écologiques et migratoires, on risque de se demander de plus en plus souvent dans les années à venir si l’on doit se tenir à distance d’un mouvement populaire parce qu’il est pourri de contradictions et susceptible d’être récupéré par l’extrême-droite populiste. Cela fait des années que celle-ci y travaille, et cela ne pourra que s’aggraver si on lui laisse toute la place quand elle commence à y parvenir. D’autant que ce n’est pas comme si ses tournures d’esprits et ses ressorts identitaires n’étaient pas déjà présents çà et là au sein des mouvements syndicaux, ou environnementaux d’ailleurs. Dans le cas présent et avec d’autres camarades rencontrés dans les luttes de ces dernières années, nous avons préféré continuer à se risquer à habiter et alimenter ce chambardement-là, chargés de notre histoire propre et disponibles à une grosse rasade d’inconnu. Ceci étant, la question de notre voisin paysan résistant et avec elle celle de ce que l’on pouvait bien faire dans tout ça de la fin du pétrole et de la fin du monde n’a cessé de nous tarauder sur les routes.

« Mais pourquoi ma clim’ ne s’arrête pas quand je l’éteins ? »

Du côté du gouvernement, la taxe carbone est présentée comme la première grande mesure nationale d’une époque nouvelle en vue de répondre au défi climatique. Elle montre la voie choisie : celle d’une expansion forcée du règne de l’économie et de ses logiques comme la solution au problème du réchauffement et donc...de la fin du monde. Si nous polluons, selon ce modèle, c’est que nous n’intégrons pas dans notre calcul économique le coût du dommage à l’environnement. Le faire nous inciterait à modifier nos comportements à long terme. Et donc augmenter la taxe carbone, ce serait nous pousser à moins polluer, pour payer moins. Comment reprocher aux gilets jaunes de réagir d’abord en consommateurs, face à un gouvernement et à des économistes qui nous traitent de toute façon uniquement comme tels, considérant que le « signal prix » sera le facteur déterminant de nos comportements ? Sauf que l’on peut se permettre de moins polluer pour payer moins, lorsqu’on en a réellement le choix. On culpabilise d’un côté ceux qui, captifs de l’étalement périurbain et de leur travail, ne peuvent diminuer leur consommation en pétrole. On déculpabilise de l’autre ceux qui peuvent payer et donc polluer sans complexe. On aboutit au final à la privatisation de forêts entières dans les pays du Sud pour en faire des niches de stockage du carbone, ou à l’achat de centaines de mètres linéaires de haies pour « compenser » la destruction d’un bocage.

Comment l’injustice sociale et fiscale ne serait-elle pas explosive quand on sait que de toute façon les consommations énergétiques des plus gros pollueurs demeurent épargnés par les taxes environnementales ? En premier lieu celles des 90 multinationales qui émettent à elles seules 70 % des émissions de C02 depuis 1988, ou celles des compagnies de transport aérien ou maritimes. Les gilets jaunes marquent un refus élémentaire : celui de se voir imposer des mesures par des personnes qui, à tous les niveaux, ne seront pas concernées par les conséquences de leurs décisions. Climato-sceptiques de façade ou écologistes de circonstances, les puissants ont bien compris que la terre ne suffirait pas pour subvenir aux besoins de tous, tels que fixés par les normes occidentales de vie et de confort. Ils savent pertinemment que la planète craquera en tous sens de dérèglements climatiques bien avant que l’on ait extrait et cramé toutes les ressources énergétiques dont nous sommes tellement dépendants. En réalité, les puissants se désolidarisent des bouleversements terrestres à venir et s’organisent en conséquence pour contenir les frontières, juguler les risques d’explosion sociale, fermer les quartiers résidentiels ou développer des niches de production hors-sol. Se désolidariser est pour eux le seul moyen d’espérer avoir un peu plus de temps que les autres pour pouvoir continuer à consommer comme ils l’entendent, à des niveaux sans commune mesure avec le reste de la population.

Pour ceux qui ne se trouvent pas dans leur cas, il est dur d’échapper à une forme de nihilisme au fur et à mesure que se diffuse la conscience de la remise en cause accélérée des possibilités de vie sur cette planète. D’autant que tout nous laisse à penser qu’il est déjà trop tard. Si certains d’entre nous pouvaient encore estimer dans les années 1990 qu’en transformant radicalement la société de la voiture et du pétrole, on pouvait encore enrayer la catastrophe, ce n’est dorénavant plus le cas. Même si l’on arrête aujourd’hui toute activité économique et que l’on ne rejette plus aucune tonne de C02 dans l’atmosphère, il y aura tout de même un réchauffement dramatique de la planète dans les années à venir. Son caractère différé fait que l’on commence en effet tout juste à ressentir les effets des émissions de carbone des années 1980.

On voudrait pourtant encore se convaincre qu’il est possible d’éviter le pire. Mais une des conséquences les plus vicieuses du sentiment d’urgence face à l’ampleur de la catastrophe est de nous pousser à penser que tout paraîtra dorénavant absolument ridicule et insuffisant pour y répondre sans la force de l’État : ces plans de restructuration généraux et ses mesures coercitives, ses analyses et ses pansements technologiques. Et l’on peut parier pour autant que l’État ne va pas cesser de se mettre au service de ce qui a produit ce désastre. Tout en cherchant à nous faire croire qu’un ensemble de gestes citoyens éco-conscients pourraient encore produire de profonds changements.

En cette phase critique de l’anthropocène, la force d’attraction de la zad a tenu à la démonstration extrêmement visible qu’il était possible d’enrayer la destruction d’un morceau du monde et la progression d’infrastructures du désastre. Elle relève aussi, dans un même geste, de l’expérience collective d’un processus de réenchantement du monde. Le territoire concerné a beau être relativement réduit, on tente d’y réinstaurer une pratique des communs qui dépasse de loin l’échelle des alternatives individuelles. Cette expérience n’a cessé depuis dix ans d’ouvrir les imaginaires parce qu’elle fait part du désir d’une forme d’attachement qui implique un rapport tout autre à l’agriculture et à la forêt, aux déplacements et à l’habitat. Elle dit quelque chose des manières de s’emparer de ces enjeux collectivement pour tenter de s’émanciper de l’homo œconomicus et de son rapport dégradant au vivant. Elle parle de vies belles qui nécessitent de lutter mais n’impliquent pas que l’on doive les payer à prix d’or. Elle a eu un retentissement particulier, mais elle n’est qu’une recherche en ce sens parmi d’autres.

Nous ne débarquons pas dans un mouvement tel que celui des gilets jaunes comme des missionnaires de l’écologie. Mais notre présence sur les blocages et les produits de la cagette font forcément causer. Entre autres de l’idée plus ou moins fantasmée d’un ailleurs possible, et de manières déviantes d’envisager la production ou la redistribution. Et pourtant, on ne peut cacher que ce qui se construit en ce sens dans des espaces comme la zad reste extrêmement restreint, inabouti et tout simplement pas transposable pour la majeure partie des personnes que nous rencontrons. Et déployer réellement ces pratiques ne sera pas possible sans assumer une suite de conflits avec l’État et les entreprises matrices de la catastrophe, tout en entretenant les solidarités avec ceux qui s’y retrouvent salariés. L’intervention des employés de Vinci dans la lutte contre l’aéroport a démontré que cela pouvait fonctionner dans un sens comme dans l’autre. Mais il n’y a pas pour autant de réponse évidente à donner aux travailleurs de la raffinerie de Donges ou de la centrale de Cordemais dont certains voient bien la nécessité d’arrêter ce type de production, mais qui savent aussi pertinemment qu’ils seront les premiers laissés-pour-compte si cela advient.

Dans le monde tel qu’il nous est donné, il n’y a de toute façon pas d’issue à ce qui dans la transition écologique sera perçu simplement comme une contrainte vers un moindre confort matériel et donc existentiel. D’autant moins quand on le considère de manière individuelle. Ce que des expériences comme la zad tentent alors de percevoir à leur échelle, c’est si la force donnée par l’expérience du commun offre quelque chose de plus enviable pour vivre, que ce que l’on aurait à perdre matériellement par ailleurs. Quelle libération de la domination économique, quelle densité de liens et de plaisirs offerte par une autre expérience du temps, du travail ou de la fête peut bien rendre obsolète le désir du mode de vie occidental moderne et de ses centres commerciaux ? Il n’y aura pas de voies autres que celles imposés par l’État et le marché à même de l’emporter tant que les réponses à ces questions-là demeureront partiellement opaques. Et l’on sent bien alors que quelque chose cloche entre le temps nécessaire à la construction de parcelles palpables d’autonomie et le sentiment croissant qu’il est déjà trop tard. Mais les effets de clarté viendront probablement aussi des moments de rébellion. On peut parier sur le fait qu’on ne bloque jamais seulement les routes pour continuer à rouler et les temples de la consommation pour continuer à consommer. Le temps de la suspension est révélateur de la limite ténue entre l’expression du besoin et celle du rejet. De la vacance émergent forcément d’autres joies et des bifurcations possibles.

Deux mouvements ont surgi dans les rues et sur les routes cet automne. Tout a été fait pour l’instant afin que les mondes des gilets jaunes et celui des marches pour le climat se perçoivent comme absolument antagonistes. Il n’y aura pourtant pas de « transition écologique » désirable tant que l’un et l’autre ne se retrouveront pas pour bloquer de conserve la mainmise de la logique économique sur notre monde commun.